ODAWARA ART FOUNDATION

事業紹介

~アジアン・ミーティング20周年記念スペシャル~

大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち その3」

公演

終了

会場:小田原文化財団 江之浦測候所

お知らせ

イントロダクション

2022年11月の初回から大きな話題を呼んだ音楽家・大友良英によるパフォーマンス「MUSICS あるいは複数の音楽たち」シリーズ。毎回異なるアンサンブル・メンバーとともに繰り広げられるこの実験的なプロジェクトの第三弾が、2025年11月、2日間にわたり江之浦測候所で開催されます。

今回は、大友良英が2005年に立ち上げたアジアン・ミーティングの20周年を記念した特別ライブとなります。出演者には、大友良英が2008年に結成した音楽ユニット「Far East Network(FEN)」のオリジナルメンバー3名、リュウ・ハンキル(韓国)、イェン・ジュン(中国)、ユエン・チーワイ(シンガポール)に加え、コック・シューワイ(マレーシア)、そして昨年も出演したシェリル・オン(シンガポール)、さらに国内から大友の盟友である多彩なアーティストが参加します。

概要

~ アジアン・ミーティング20周年記念スペシャル ~

大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち その3」

日時:2025年11月2日(日)・3日(月・祝)13:30~16:30

13:20 受付開始

13:30 開場

13:45 開演(予定)

16:30 終演

会場:小田原文化財団 江之浦測候所

チケット:9,900円(江之浦測候所入館料含む)

主催:公益財団法人小田原文化財団

出演者:

大友良英(percussion, objects)、リュウ・ハンキル(electronics)、イェン・ジュン(objects, voice)、ユエン・チーワイ(electronics)、コック・シューワイ(voice)、シェリル・オン(percussion)、吉増剛造(poetry reading)、山崎阿弥(voice)、Sachiko M(sinewaves, objects)、松本一哉(percussion, objects)、石原雄治(percussion)、高岡大祐(tuba)、本藤美咲(sax/11月3日のみ)

ゲストアーティスト:

巻上公⼀(voice)、細井美裕+岩田拓朗(sound installation)、小暮香帆(dance/11月3日のみ)

チケット発売日: 9月12日(金)10:00より ※先着申込制

申込み方法: 小田原文化財団公式ホームページ見学予約ページより購入

交通アクセス: JR東海道線根府川駅より無料送迎バスを随時運行

行き:根府川駅発 12:40~13:15の間

帰り:江之浦測候所発 16:20~

※パフォーマンス開催日は周辺道路の渋滞が見込まれます。公共交通機関をご利用のうえ、JR根府川駅から無料送迎バスをご利用ください。お車の場合は、時間に余裕をもってお越しください。

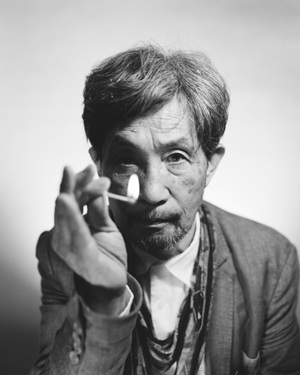

Photo: Peter_Gannushkin

大友良英/Otomo Yoshihide

音楽家

1959年横浜生まれ。十代を福島市で過ごす。常に同時進行かつインディペンデントに即興演奏やノイズ的な作品からポップスに至るまで多種多様な音楽をつくり続け、その活動範囲は世界中におよぶ。映画音楽家としても数多くの映像作品の音楽を手がけ、その数は100作品を超える。

2008年、YCAMでの展示を切っ掛けに「アンサンブルズ」の名のもとさまざまな人たちとのコラボレーションを軸に展示する音楽作品や特殊形態のコンサートを手がけると同時に、障害のある子どもたちとの音楽ワークショップや一般参加型のプロジェクトにも力をいれ、2011年の東日本大震災を受け福島で様々な領域で活動をする人々とともにプロジェクトFUKUSHIMA!を立ち上げるなど、音楽におさまらない活動でも注目される。

2012年、プロジェクトFUKUSHIMA ! の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年には「あまちゃん」の音楽他、多岐にわたる活動で東京ドラマアウォード特別賞、レコード大賞作曲賞他、数多くの賞を受賞している。

2014年よりアンサンブルズ・アジアのディレクターとしてアジア各国の音楽家のネットワークづくりに奔走。2017年札幌国際芸術祭の芸術監督。2019年NHK大河ドラマ「いだてん」の音楽を担当。また福島市を代表する夏祭り「わらじまつり」改革のディレクターも務めた。

リュウ・ハンキル/Hankil Ryu (electronics)

1975年ソウル生まれ。長年にわたり、非音楽的なオブジェクトを通してオルタナティブ・ミュージックを生み出す可能性を探求してきた。オブジェクト固有の振動がどのように音楽的文脈を体現できるかという問いを通して、音響的思考の思弁的な力が様々な形でフィクションを生み出すということを認識し、この考えを実践する手段として、主にデジタル・サウンド・シンセシスを用いている。音響的思考の思弁的な力を通して、音がどのように異なる認知システムとして機能し、それがどのように今日の現実を根本的かつ包括的に再形成できるかを探求する活動を続けている。2005年以降、音楽家、オーガナイザー、キュレーター、ライターとして様々な分野で活動中。2008年よりアジア音楽ネットワーク・プロジェクト「FEN」の創立メンバーとして活動。オーガナイザーとして、2005年~2008年、電子即興コンサート「RELAY」、2011年~2014年、国際サウンドアート・ワークショップ「Mullae Resonance」を企画。また韓国国立現代美術館(MMCA)と共同で、実験映画/サウンド・フェスティバル「무잔향 Mu-Jan-Hyang [The Anechoic]」(2014年)、現代電子音楽フェスティバル「연속 동사 Yeonsog Dongsa [The Continuous Verb]」(2016年)をキュレーション。MMCA、ソウル・メディア・シティ・ビエンナーレ、ナム・ジュン・パイク・アートセンターなど、数多くの展覧会にも参加。著書に『闇の王子:フィクションの創造と増幅について』など多数。

イェン・ジュン/Yan Jun (objects, voice)

1973年蘭州生まれ。中国文学専攻で北西通常大学を1995年に卒業。現在は北京に拠点を置いて活動している。中国のロック・ミュージック・シーンで最も有力な音楽評論家の1人として、1996-2006年の間に100万文字以上の記事を発表。その一部は5冊の本にまとめられて発表された。詩人として、ベルリン国際ポエムフェスティバルとロッテルダム国際ポエムフェスティバルから招聘されて参加。2003年以降、音楽家およびアーティストとして実験的な音楽と美術の両分野においても活動を始める。以来、30カ国以上でフェスティバルとコンサートを行い、およそ100のソロ&コラボレーションアルバムを発表。アーティスト・レジデンシ―として、以下参加実績あり。DAAD(ベルリン/2016-2017)、NTU CCA(シンガポール/2015)、スウォッチ芸術平和ホテル(上海/2012)、 アジアン・カルチュラル・カウンシル、(ニューヨーク/2011)。

2011年、Mention Award of Prix Ars Electronica名誉賞を受賞。音楽に関する著作は、フランス語(ヴァン・ディーレン、パリ/2012)、スペイン語(ドブラーRobota、ブエノスアイレス/2020&2023)英語(DAAD、ベルリン/2022)など各言語に翻訳され出版されている。

2014年上海ビエンナーレに参加。国際的な芸術・音楽交流を趣旨としたイベントオーガナイザーとして、400以上のコンサートとフェスティバルを企画し、ミニ・ミディ・フェスティバル(2005-2010)、OCATアート・ビエンナーレ(2021)、Mijiコンサート(2011-)を実現させてきた。2000年に創立したインディペンデント・レーベルを通じて100以上の音楽アルバムと本を発表、出版。ソロ活動以外には、tea rockers、FEN、Ghostmass and Impro Committeeの各メンバーとして活動中。

ユエン・チーワイ/Yuen Chee Wai (electronics)

シンガポールを拠点とする音楽家、アーティスト、デザイナー、キュレーター。哲学書や文学作品から得たアイデア、そして映画や写真を通して垣間見た視点にインスピレーションを得た彼の即興音楽作品は、記憶と喪失、不可視性と不確定性といった内面化された考察による活動が特徴である。2008年、大友良英、リュウ・ハンキル(韓国)、ヤン・ジュン(中国)と共に即興音楽カルテットFENを結成、アジア諸国間の多面的なネットワークとコラボレーションの継続に焦点を当てて活動している。また、アンサンブルズ・アジアの一員として、2014年の設立以来、アジアン・ミュージック・ネットワークのプロジェクト・ディレクターを務め、日本でDJ sniffと共にアジアン・ミーティング・フェスティバルのキュレーターを務める。即興演奏、インターメディア実験的パフォーマンス、インスタレーション、そしてノイズに隣接する領域を探求する実験的バンド 「The Observatory」(シンガポール)のメンバーでもあり、ギター、シンセサイザー、エレクトロニクスを演奏。これまでに14枚のアルバムをリリースし、最新作は清水浩一とのコラボレーションによる『Demon State』(2022年)。The Observatoryは、BlackKaji、Source、フェスティバルPlayfreelyといった先駆的な取り組みを企画し、アーティストに共演、制作、展示のための新たな創造的な場を提供している。Playfreelyを通して、チーワイはNusasonicの共同キュレーターも務める。同プロジェクトは、数年にわたり東南アジアの幅広い実験的サウンドと音楽文化に深く切り込み、アジア地域にとどまらず、ヨーロッパや他の地域との対話を促進した。

FENやThe Observatoryのメンバーとして、ヨーロッパ、アメリカ、アジアで定期的にツアーを行い、MIMIフェスティバル、ローザンヌ・アンダーグラウンド・ミュージック&フィルム・フェスティバル、オール・イヤーズ・フェスティバル、Ftarriフェスティバル、光州ビエンナーレ、CTMフェスティバルに出演。

コック・シューワイ/KOK Siew-Wai (voice)

マレーシアのクアラルンプール出身のKOK Siew-Waiは、ビデオアーティストとしてキャリアをスタート。近年は、即興ボーカル、アーティスト・キュレーター/オーガナイザーとして活躍している。ニューヨーク州立大学バッファロー校でメディア研究の学士号、米国アルフレッド大学で電子統合芸術の修士号を取得後、シューワイは、allEars Improvised Music Festival(ノルウェー)、アジアン・ミーティング・フェスティバル (日本)、CTM Festival(ドイツ)、Hanoi New Music Festival(ベトナム)、クアラルンプール・コンテンポラリー・ミュージック・フェスティバル、Nusasonic(インドネシア)、Playfreely(シンガポール)など、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、米国の各国においてキュレーション・ビデオ・プロジェクトの発表、パフォーマンスを行ってきた。2023年、ノルウェーのベルゲンで、振付家クリスティン・ニルセン・オマが考案した20人のダンサーによるダンス・サウンド・インスタレーション・パフォーマンス「Karantena del 3 – #millionsmissing」にソロ即興ボーカリストとして参加。ビデオテキストとボーカルによる即興パフォーマンス作品「Language of Self」(2011/2014年)は、中国・深圳の何香寧美術館に所蔵されている。音楽においては、即興演奏と人間の声による声の表現の探求に興味を持っており、クアラルンプール実験映画・ビデオ・音楽フェスティバルであるKLEXフェスティバルの共同創設者兼ディレクターを務める。2006年~2022年、マレーシア マルチメディア大学クリエイティブ・マルチメディア学部の講師を務めた。

シェリル・オン/Cheryl Ong(percussion)

シンガポール出身のパーカッショニスト。さまざまな演奏活動と音楽教育の両方で活躍している。アヴァンギャルドなロックグループ、The Observatoryのメンバー。 もともとはクラシックや中国の古典音楽の訓練を受けてきたが、技術者として使われることを嫌い、近年は即興演奏や実験的な演奏に取り組み、新しいアイデアやサウンドを追い求める活動をしている。The Observatory での活動以外では、RATA Orkestra(2022年、シンガポール)との共演による「RATA: new grounds, new sounds」、Guro (Dyna) Moe Revolution Sextetとの共演による「All Ears Festival」(2020年、ノルウェー)、Vivian Wangとのデュオによる「AngelicA Festival」(2019年、ボローニャ)、「Kombo、CTM Festival」(2019年、ベルリン)などに出演。彼女のソロ作曲「Hejira」は、シンガポールのヨー・シウ・ホアが監督し、ロカルノ国際映画祭でグランプリ金豹賞を受賞した「A Land Imagined」のエンディング・クレジットで使用されている。

吉増剛造/Gozo Yoshimasu(poetry reading)

詩人

1939年生まれ。東京出身。日本芸術院会員、文化功労者。1964年「出発」でデビュー。以降、60年以上にわたり詩/言語の可能性を極限まで追求、比頬ない前衛的表現を次々と生み出し、現代日本を代表する先鋭的な詩人として国際的に高い評価を受けている。代表作に「黄金詩篇」(1970年、高見順賞)、「オシリス、石ノ神」(1984年、現代詩花椿賞)、「螺旋歌」(1990年、詩歌文学館賞)、「長編詩 ごろごろ」(2004年)、「裸のメモ」(2011年)、「怪物君」(2016年)、「Voix」(2021年、西脇順三郎賞)ほか。また、写真、ビデオ、銅板彫刻、絵画-原稿、YouTubeシリーズなどのマルチメディア作品多数。朗読パフォーマンスの先駆者としても知られ、音楽家や舞踏家、映像作家等との共演も多い。

山崎阿弥/Ami Yamasaki (voice)

声のアーティスト、美術家

自らの発声とその響きを耳・声帯・皮膚で感受し、エコロケーション(反響定位)に近い方法を用いて空間を認識する。空間が持つ音響的な陰影をパフォーマンスやインスタレーションによって変容させることを試み、世界がどのように生成されているのかを問う。科学者とのコラボレーションに力を入れ、天文学者、素粒子物理学者との対話から知覚特性と世界像の関係を探りつつ新しい声と未来のサウンドスケープづくりに取り組む。2025年は、東京芸術劇場の新プロジェクト「TMTギア」のアート・クリエイターに採択され、岡田利規氏をメンターとして宇宙の創造をテーマに新しい舞台作品を制作する。

Asian Cultural Council フェロー(2017)、国際交流基金アジアセンターフェロー(2018)、瀬戸内国際芸術祭(2019)、G&A Mamidakis Foundation Art Prize受賞(2023)。近年は、国立天文台三鷹移転100周年記念「100年の宇宙 見つめる眼・歌う声」(2024)、神奈川県民ホール開館50周年記念オペラシリーズVol.2 S.シャリーノ作曲「ローエングリン」演出・美術(2024)、「Engawa A Season of Contemporary Art from Japan」(Centro de Arte Moderna Gulbenkian、2023)、「語りの複数性」(東京都渋谷公園通りギャラリー、2021)、「YPAM 横浜国際舞台芸術ミーティング」(BankART KAIKO、2021)「KYOTO STEAM 2022国際アートコンペティション」(京都市京セラ美術館、2022)、「JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE」(ミラノ現代美術館、イタリア、2022)ほか、クリスチャン・マークレー「トランスレーティング」での「マンガ・スクロール」歌唱(江之浦測候所、東京都現代美術館, 2021/2022)、Hirshhorn Museum and Sculpture Garden起工式での歌唱(2022)など。

Sachiko M (sinewaves, objects)

sinewaves、即興演奏家、作曲家

テスト用の信号音(サインウェーブ)を使った電子楽器を演奏し世界的に活躍する即興音楽家。2003年アルスエレクトロニカ・ゴールデンニカ賞受賞。サウンドインスタレーション作品発表、写真集出版など活動が多岐にわたる中、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」劇中歌の作曲に参加。大友良英と共に手がけた「潮騒のメモリー」で第55回日本レコード大賞作曲賞受賞。以降、作曲、作詞、サウンドプロジェクト・ディレクターなどでも活動。2022年にはヨーロッパ演奏ツアーを再始動させる。インスタレーションのサウンドソースや新作を不定期に配信にてリリース。2024年には17年ぶりのソロアルバムを発売。2025年にも新作が発表される予定。2025年アパレルブランドDEPAREILLEの秋冬コレクション2025映像の音を担当。

松本一哉/Kazuya Matsumoto (percussion, objects)

音楽家、サウンドアーティスト、ドラマー

環境ごとにあるモノ・造形物・自然物・身体など、本来楽器では無いモノも用いて多様な音表現を行う。自身で起こす音と場所毎に偶然に起こる環境音とが渾然一体となるように働きかけていき、日常の聴き慣れた事象に新たな切り口を与え、音に没入させる即興表現を追究している。

これまでにソロ作品「水のかたち」(2015)、「落ちる散る満ちる」(2017)、「無常」(2022)の3作品をミニマル・アンビエントの名門レーベルSPEKKからリリース。

その他リリースに、バストリオのレジデンスプログラム内で制作した「オープン・グラインドハウス(2018)」、TAMARUと津田貴司とのトリオ音源「Amorphous」(2021)、坂本龍一追悼企画アルバム「Micro Ambient Music」(2024)などがある。

偶然に起こる環境音との即興による音源制作を基に、全国各地で行なっているライブパフォーマンスやサウンドインスタレーション、展示会場に滞在・生活して音を展示し続ける動態展示、映画 / 映像作品 / 舞台公演 / 商業施設への楽曲制作、コロナ禍にライブ公演を行わず人に会いに行く事を目的に企画した「人の音を聴きに行くツアー」、パフォーマンスユニット「バストリオ」の企画や公演に参加するほか、2021年から北海道知床で毎年開催している「葦の芸術原野祭」を立ち上げから運営するなど、音による表現を軸に全国各地の土地や人や文化と関わる活動を展開している。

石原雄治/Yuji Ishihara (percussion)

1986年生まれ大阪出身。独特のリズムセンスとパワフルな演奏力で音楽シーンに新風を吹き込む即興演奏家。東京を中心に活動をしてきたが、現在はバンコクなど海外まで幅を広げている。これまで自身のソロアルバムや参加ユニットで作品を発表しながら、さまざまなバンドやミュージシャンとの共演を果たし、さらには舞台音楽にも参画するなど多方面でキャリアを築いてきた。また一方で吹奏楽部の指揮者兼外部指導員を務めるなど、後進の育成にも力を注ぐ。高度な技術によりクリエイティブな音楽を極め、何より音楽への情熱を大切にし多くの人に忘れがたい体験を届ける。

高岡大祐/Daysuke Takaoka (tuba)

1990年代から演奏活動を開始し、即興性の高い音楽を中心に幅広く活動を行う。

tubaを単純に物体として捉え直し、可能性を開発したサウンドを追求する。

自主レーベルを主催しフィールドレコーディングや自己のバンドのCDなども発表している。

板橋文夫オーケストラ、華村灰太郎カルテット、桜井芳樹ホープ&マッカラーズ、自身のリーダーバンドDead Man’s

Liquor、歌女、BRASS ADOPT等にも多数参加。

本藤美咲/Misaki Motofuji (sax/11月3日のみ)

音楽家

1992年生まれ。即興演奏と作編曲の二極を基盤とし、多様な分野のアーティストと共演・共同制作を行い日々触手を伸ばす。主宰バンド「galajapolymo」を2018年に結成。「Tokyo sound-painting」「OTOMO YOSHIHIDE Small Stone Ensemble」「渋さ知らズオーケストラ」ほか参加プロジェクト多数。 2021年よりパフォーミングアーツコレクティブ「バストリオ」のクリエーション・上演作品に参加。 2022年に1st solo album「Yagateyamu」をhitorriレーベルよりリリース。 2018年より渋谷区大和田レインボウ・プロジェクト講師を務める。 ライヴパフォーマンスを主な活動とするほか、映像メディアのための音源制作・作編曲提供・音源作品への演奏参加・イベントの企画運営なども行っている。

巻上公⼀/Koichi Makigami(voice)

音楽家、詩人、プロデューサー

1978年結成のヒカシューのリーダーとして作詞作曲はもちろん、声の音響やテルミン、口琴を使ったソロワークやコラボレーションを精力的に行っている。トゥバ共和国の喉歌ホーメイは日本の第一人者として知られ、サウンドポエットによる演劇「チャクルパ」シリーズやJAZZ ART せんがわ、熱海未来音楽祭など多彩なプロデュースをしている。音楽アルバムはソロ、ヒカシュー含め多数。詩集『至高の妄想』で第一回大岡信賞を受賞。最新アルバム ヒカシュー『雲をあやつる』(2023年)。2024年、権威あるニューヨークの非営利団体 Foundation for Contemporary Arts のアーティスト賞を受賞。

細井美裕+岩田拓朗/Miyu Hosoi+Takuro Iwata(sound installation)

細井美裕

1993年生まれ。多重録音作品のほか、マルチチャンネル音響をもちいたサウンドインスタレーションや舞台作品など、空間の認識や状況を変容させる音に焦点を当てた作品を制作。近年は国内外でリサーチベースのプロジェクトに取り組む。これまでの展示にBarbican Centre(ロンドン)、IRCAM(フランス国立音楽音響研究所)、長野県立美術館、ロームシアター京都、愛知県芸術劇場、日比谷公園、国際音響学会、NTT ICC、YCAM、など。2025年12月「六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」(森美術館)にて新作発表予定。

岩田拓朗

1982年、山口県生まれ。 2003年山口情報芸術センター[YCAM] 開館当初より研究開発チーム YCAM InterLabに所属し、エンジニア、ステージマネージャー、テクニカルディレクターとして、舞台芸術およびメディアアートの領域で多数の作品制作に携わる。 2018年より札幌文化芸術交流センター[SCARTS] テクニカルディレクターを経て、 2023年arsaffix Inc.設立。 アーティストとのコラボレーションによるクリエーションを国内外で積極的に行っている。

小暮香帆/Kaho Kogure(dance/11月3日のみ)

ダンサー、振付家

6歳より踊り始める。舞台、音楽フェス、メディアなど様々な領域で動きの美学を展開。即興から身体への新たなアプローチを探り振付、表現する。ソロでは3カ国9都市で作品を発表。また多くの振付/演出家作品に出演、海外ツアーに参加。近年ではFESTIVAL De FRUE2024、映画、CM、MVへの振付出演、写真展 「second hand」、”beautiful people 2023 S/S” パリコレクション出演、ワークショップ講師等。